Sobre tres frases de Gabrielle

Colette

Colette escribió tres frases

extraordinarias. Tres proposiciones muy densas, que apenas pueden seguirse, y

que sin embargo emitió en un mismo movimiento. Quisiera comentarlas. Son éstas:

“A menudo me digo que me gustaría vivir en el seno de una especie distinta de

la especie humana. Hay una belleza natural más bella que la estética. Hay una

belleza en los cataclismos, la tempestad, las tormentas, los saltos de los

animales en la jungla, los galopes de los caballos sobre las mesetas y los

prados, los meandros de los ríos en las llanuras, la gracia de los jóvenes que

juegan”.

Hay una superioridad silenciosa

de Colette sobre todos los demás escritores franceses que “explican” lo que

hacen, que exigen demasiado sentido en el curso de la vida, que anticipan

demasiada racionalidad en el Ser, que proyectan demasiada orientación en la

Historia, que quieren fundar su decir antes de enfrentar sus riesgos

(Montaigne, Rousseau, Sade, Laclos, Stendhal, Mallarmé, Ponge, Klossowski,

Bataille…). Por desgracia, soy como eran ellos. Ella, Gabrielle Colette, como

la castellana de Vergy, como Madame de Genlis, no argumenta. Colette era

perfectamente consciente de esa soberanía que ella asociaba además,

indisolublemente, con el silencio sexual. Se aferraba como a la niña de sus

ojos a ese silencio absoluto, testigo de la fuente viviente en ella. Lo ejercía

sobre todos los hombres que la deseaban, sobre todas las mujeres que ella

pretendía. En sus Aprendizajes, confiesa que su “truco de enamorada” se

restringió obstinadamente toda su vida a esa reticentia refleja. La sonrisa a

escondidas, los ojos bajos, la mano que se retira, la evitación incomprensible,

el retiro arisco, el silencio ante la pregunta que le plantean, el rostro

inexpresivo ante cualquier súplica. Siempre responder mediante el rechazo a

responder. Esa mujer nunca ocultó la admiración que sentía por los libros que

Friedrich Nietzsche compuso en los años 1880. Es Cibeles ante los ojos de su

madre y también es Cibeles ante los ojos de su hija. Un acuerdo total con la

naturaleza funda esa obra. Una crueldad vibrante la impulsa. Despreciaba a los

blandos, porque les faltaba desarrollar fuerza, a los gordos, porque no tenían

el coraje de pasar hambre y adelgazar. Detestaba a los que se consideraban

desdichados, porque le parecía que no había que añadir la necesidad al dolor

que hace sufrir el azar. Fue voluntariamente Medea para su hija tal como lo

habrá sido para su nieto. De manera sorprendente, Colette es la única escritora

cuya concepción de la humanidad no fue ensombrecida por la experiencia de la

primera guerra. Es lo contrario de Céline. Los dos hombres que más amó eran

judíos (Schwob, Goudeker). No sintió ningún horror ante los horrores de las

trincheras, que para ella no eran peores que el sitio de París, no eran peores

que la Semana sangrienta. Lo peor era normal. Su padre, cuyo nombre masculino

tomó como si se tratara de un nombre de mujer, había sido herido en la batalla

de Melegnano, en 1859. Luego de que una bala de cañón austríaca le aplastara la

pierna, fue amputado por un cirujano de Milán, justo debajo de los testículos,

que quedaron ambos intactos. En el trimestre que siguió a su amputación, el

emperador Napoleón III lo nombró por decreto imperial recaudador de impuestos

en Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ella escribió que nunca había sido tan feliz como

cuando se reunía con Jouvenel en el frente, multiplicando los abrazos en una

cama de hostería con el ardor incomparable de un hombre maloliente que sale del

barro de la trinchera donde estuvo enterrado todo el día y que aún está

completamente impregnado de miedo.

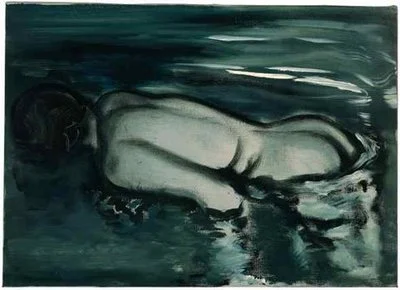

“El único ser al que veo completo

es el feto en vísperas de nacer, que todavía nada.”

En esta frase de Colette, que fue

bailarina nudista en el período de entreguerras, hay algo que anuncia las

danzas extrañas, también desnudas, cubiertas de cenizas, del butoh, que

siguieron a las bombas lanzadas sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, y los siete

años de ocupación norteamericana en el territorio de las islas del Japón que

prohibían mencionarlas y llorar a sus muertos.

Fue en 1962 cuando Hijikata

degolló en público, en la penumbra de un pequeño escenario, a un gallo que

sostenía entre sus piernas desnudas.

La dependencia del origen, la

inherencia al cuerpo continente de la madre de pronto, con un golpe de cadera,

se rompe. Así es el instante natal.

Increíble danza expulsiva

(pérdida del agua) intrusiva (la intrusión del aire en el cuerpo), caída al

suelo (en la no motricidad, en la posibilidad de la muerte, en la defecación,

en el hambre), tal es el fondo de la experiencia de los hombres.

Cada uno de nosotros viene de esa

manera del mundo oscuro.

Así es el ankoku butoh, la danza

oscura que agita a los nacientes que tratan de desplazarse y de sobrevivir en

la superficie de la tierra, empujando los huesos de los muertos que los

engendraron con sus sexos aún tumefactos y vivos.

Estiran los cinco dedos de sus

manos hacia adelante en la luz lanzando gritos.

“Ankoku-butoh” quiere decir

exactamente “danza-salida-de-las-tinieblas-que-sube-a-ras-del-suelo”. Que

re-nace. Danza que intenta el renacimiento. Vida que procura renacer en el

curso de una motricidad originaria.

Al día siguiente de una explosión

estelar originaria.

Colette decía que tenía que hacer

que su cuerpo gozara todos los días, sin excepción. Que había sido así toda su

vida, sola o no, o con sus dedos, o con los labios de una amiga, o mejor aún,

según lo que ella misma aclaró, penetrada por el sexo de un hombre más joven

que ella. Colette explica esa necesidad por medio de una imagen potente: dice

que le hacía falta “gozar cada día como un prisionero prepara la evasión”.

Pascal Quignard

Me había enfadado con Marie, que estaba histérica por lo del viaje y eso y me fui a correr al lado de la Ría. Al llegar al Guggenheim pasé bajo la araña de Louise Bourgeois. Apoyados en dos de sus patas unos individuos de aspecto oriental hablaban en voz baja. Yo corría a cámara lenta (como en Carros de Fuego), de pronto una fugaz sombra pasó por mi mente y entendí. “Pensar que ha sido la artista viva más cara”- se decían en perfecto japonés. Esto me sorprendió, no, entenderles no (la sombra no era tal, bueno sí, en realidad era la sombra producida por mi frente ya que una lengua de fuego se había posado a escasos centímetros de mi cabeza, una paloma blanca volaba cerca), en algún sitio había leído que Marlene Dumas era la artista viva mejor pagada. También pensé/recordé cuando de la mano de Andrea vi su exposición en la Saatchi de Londres, qué tiempos.

Me había enfadado con Marie, que estaba histérica por lo del viaje y eso y me fui a correr al lado de la Ría. Al llegar al Guggenheim pasé bajo la araña de Louise Bourgeois. Apoyados en dos de sus patas unos individuos de aspecto oriental hablaban en voz baja. Yo corría a cámara lenta (como en Carros de Fuego), de pronto una fugaz sombra pasó por mi mente y entendí. “Pensar que ha sido la artista viva más cara”- se decían en perfecto japonés. Esto me sorprendió, no, entenderles no (la sombra no era tal, bueno sí, en realidad era la sombra producida por mi frente ya que una lengua de fuego se había posado a escasos centímetros de mi cabeza, una paloma blanca volaba cerca), en algún sitio había leído que Marlene Dumas era la artista viva mejor pagada. También pensé/recordé cuando de la mano de Andrea vi su exposición en la Saatchi de Londres, qué tiempos.